2025.04.10

コラム

筋肉量と痛みの意外な関係性

こんにちは。

愛知県安城市の松井整形外科です。今回の記事は、『筋肉量と痛み』がテーマです。

「筋肉が少ないと体に良くない」というイメージはあっても、「痛みにまで影響するの?」と感じる方もいると思います。筋肉は私たちの身体を支え、動きを生み出すだけでなく、痛みの軽減や予防にも深く関わっているのです。

筋肉量と痛みの意外な関係性

筋肉量が少ないとどうなる?

まず、筋肉量が少ない状態が体にどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。

基礎代謝の低下

筋肉はエネルギーを消費する組織であるため、筋肉量が減ると基礎代謝が低下し、太りやすくなります。

体力・運動能力の低下

日常生活での活動が億劫になったり、疲れやすくなったりします。

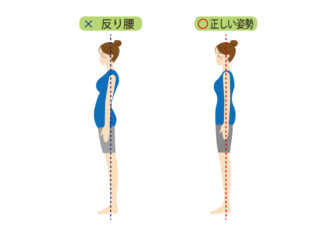

姿勢の悪化

筋肉は骨格を支える役割も担っているため、筋肉量が不足すると姿勢が悪くなりやすくなります。

関節への負担増加

筋肉が関節を安定させる力が弱まるため、関節への負担が増加し、痛みにつながることがあります。

そして、この「関節への負担増加」こそが、筋肉量と痛みの重要な接点となるのです。

筋肉量と痛みの関係性

では、具体的に筋肉量がどのように痛みに影響するのでしょうか。

関節の安定性低下と痛み

私たちの体は、骨と骨が靭帯や筋肉によって繋がっており、スムーズな動きを可能にしています。特に、筋肉は関節を様々な方向から支え、安定させる重要な役割を担っています。

筋肉量が不足すると関節の安定性が低下し、ちょっとした動作や負荷でも関節に過度な負担がかかりやすくなります。これが、慢性的な関節痛や、ぎっくり腰などの急な痛みの原因となることがあります。

不良姿勢による痛み

筋肉は、正しい姿勢を維持するためにも不可欠です。腹筋や背筋などの体幹の筋肉が弱いと、骨盤の歪みや、背骨のS字カーブが崩れたりするなど、猫背等の不良姿勢になりやすくなります。

このような不良姿勢は、首、肩、背中、腰など、全身の筋肉や関節に負担をかけ、慢性的な痛みを引き起こす可能性があります。

血行不良による痛み

筋肉は、血液を全身に送り出すポンプのような役割も担っています。筋肉量が少ないと、このポンプ作用が弱まり、血行が悪くなることがあります。

血行不良は、筋肉や神経への酸素や栄養の供給を滞らせ、肩こりや神経痛などの痛みを引き起こす可能性があります。また、老廃物の排出も滞りやすくなり、疲労感やだるさにも繋がります。

衝撃吸収能力の低下と痛み

歩いたり、走ったりする際には、筋肉が地面からの衝撃を吸収するクッションのような役割を果たしています。特に、太ももやふくらはぎの筋肉は重要です。

筋肉量が不足していると、この衝撃吸収能力が低下し、膝や足首などの関節に直接的な負担がかかり、関節痛の原因となることがあります。

まとめ

筋肉量は単に体を動かすためだけでなく、痛みを予防し、軽減するためにも非常に重要な要素です。関節を安定させ、正しい姿勢を保ち、血行を促進し、衝撃を吸収する力を高めることに繋がります。

日常生活の中で意識的に体を動かすことは、将来の痛みを予防し、今ある痛みを改善するための有効な手段となり得ます。

運動に不安があれば、整形外科の専門医やリハビリテーション専門職に相談されることも有効な手段となりますので、いつでもご相談ください。

smile and support by松井整形外科